水冷PCから学ぶポンプとケースフローあれこれ

今回は本業そのものから外れていますが、本業に関連のある面白い経験をしましたので、記事にしてみました。

まず、現在私の使っているパソコンは自作の水冷パソコンなんですが、元々は通常の空冷のPCでしたが、いろいろと使用用途や欲しい能力を変えているうちに、大型の駆体の水冷パソコンになってしまいました。

本題に入っていく前に、「何故にそのようなことになったのか」を少々。

まず、何故に水冷か……というと現在使っているCPUが非常に発熱する為、限られているパソコンの箱の空間の中でCPUの熱を十分に発散させることが難しくなったのです。

(開発コードネームDevil Canyonと呼ばれる、発熱大魔王のi74790Kを更にO/Cして使っているため)

水冷にすることにより、発熱部品の発生した熱を各々の場所ではなく、冷却水で別の広い場所へ熱を運んで熱処理できるからです。

そして、何故に時代に逆行する大型の駆体なのか・・・

メインの発熱体は冷却水を流すことにより冷却できますが、水枕を付ける程ではない(使用用途が変われば判定も変わります)が、発熱する部品はたくさんあるので、それらに十分な空気を当てる為に必要な空間を確保する為です。

(水枕とは、発熱体の熱を冷却水へ転嫁する熱交換器のことです)

暫く前に、NASサーバーを取りやめた時に、NASとしては使わないが、サーバーの役割をPCに吸収させたので、HDD等のスロット数も必要になりました。

そして、やはりある程度の静音さは持たせたい。

そうなると、大型ファンを低回転で回すのが一番です。

風量はファンの口径と数で確保。

実際のフローは、静圧の高いファンを選択することで確保です。

さてさて、水冷パソコンには空冷パソコンにはない部品が必要です。

主だったところでは、

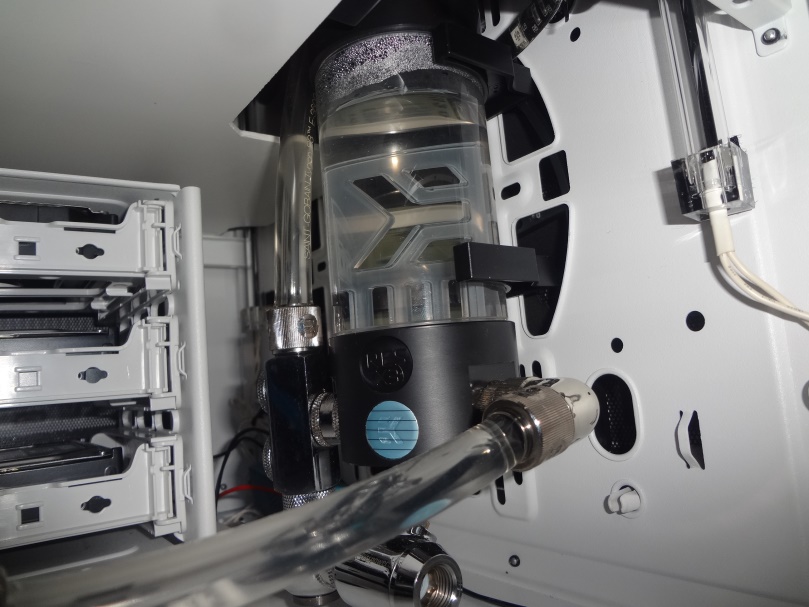

- ポンプ

- リザーバータンク

- ラジエター

- 水枕

となります。

ポンプは、水冷PC業界で定番のD5というポンプ(揚程が高い)を選択。

揚程は決まっているので、後は配管系統の損失などによって循環量が決まってくることになります。

なるべく、エルボ(90度に曲がる継手)や無駄な取廻しが無いように配管していきます。

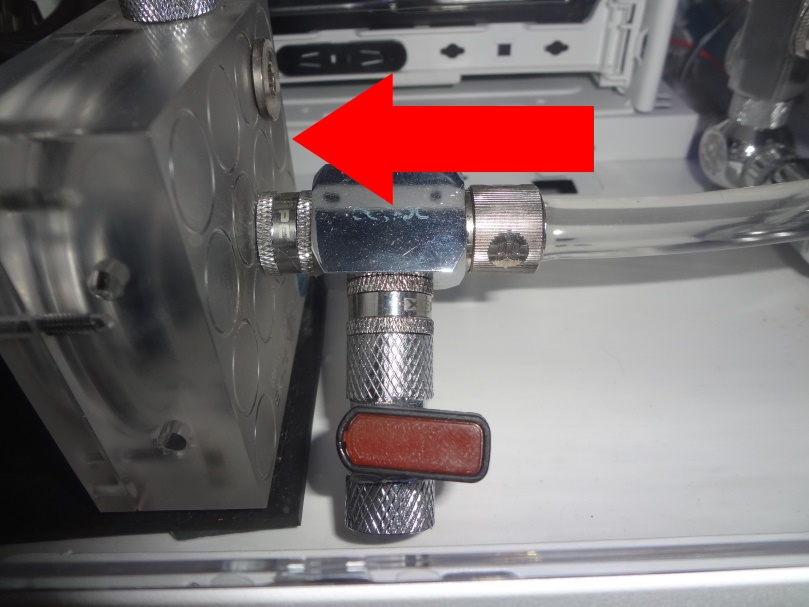

そして、困ったのがエア抜きです。

何故か、水冷PC業界では配管に機能的にエア抜きを付けるという概念がないようです。

一番困るのがラジエター。

ラジエター内にエアが残っていては、熱交換能力が十分に発揮できません。

そこで、水冷PC業界では全く重要視されていない、水張り時にエアが溜まり難いラジエター配置を優先にしました。

- 下から入り、上から抜ける

- 上から入り、上へ抜ける

これを実現するためのPケースを選びました。

私のPCの置き場所としては、高さ制限はあるが、底面積的な制限は少ない。

必然的にキューブ系の巨大ケースになりました。

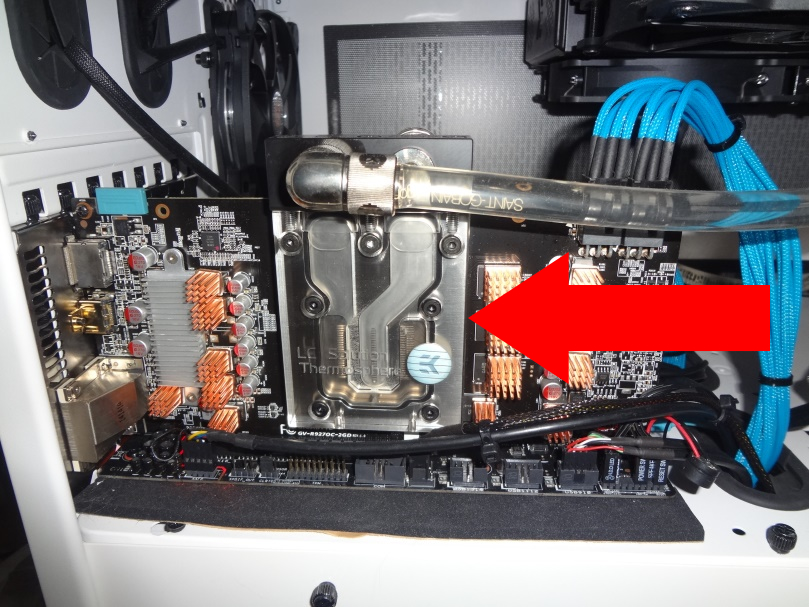

そして、個人的にマザーボードを平置きしたかったため。

(グラフィックカードの曲がりを防ぐため)

サイズ感の参考として・・・

さらに困ったのは、業界的に液体の熱膨張に対する対策が全く考えられてない事。

閉塞配管内の液体が膨張収縮をすると、体積が変わるので、吸収する部分がない事には非常に危険です。

プラントなどの配管系統では必ず膨張タンクや、圧力タンクがあります。

さらに言えば、安全弁などの設置もありますね。

いろいろ調べてみると、冷却水のホースが抜けたとか、アクリル製のリザーバータンクが割れたなどの危険な実例が、見つかりました。

そのため、リザーバータンクを開放にし、閉塞配管にならないようにすることににしました。

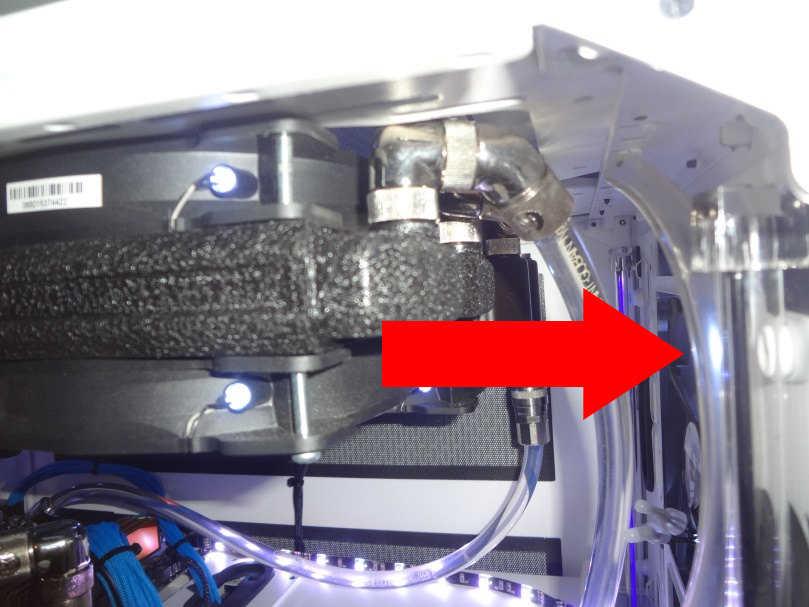

但し、水張り中に、ポンプ停止した場合、落水からくる漏水の懸念があるため、リザーバータンク上面に継手をつけて、ホースを冷却水回路の最上部まで立ち上げることに。

(水を張り切った後に、表面張力と大気圧の関係で落水させないよう、戻り配管接続部は上部開放ではなく下部で水中であることが条件です。)

(水を張ったストローの先端を指で押さえて持ち上げて落水しないのと同じです。)

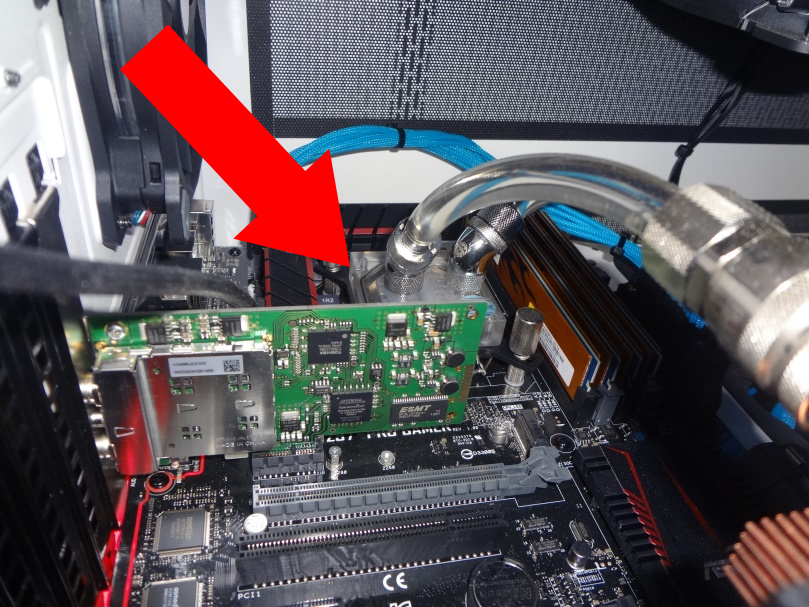

リザーバータンクから立ち上げたホース

(最上部のラジエターより高くしている)

様々な設定的にケースを選びましたが、唯一宜しくない部分がこのケースにはありました。

エアフロー構造です。

私は仕事柄、有機溶剤取扱主任者や、石綿を使用している建築物の解体業務にかかわる資格を所持していることから、特定の空間の換気方法を学んでいます。

(あくまで資格が取れる範囲のレベルです)

そういう観点で見た場合、このPCケースは、直方体(6面体)のうち、5面においてメッシュ構造になっています。

これは、PCケース(PCケース内で全てのパーツを完結させるつもりがないPCは除く)でなかった場合は優秀かもしれません。

5面のうち、1面だけでケース内が圧倒的な正圧になれる風量が確保できれば良いからです。

なぜ、2面以上での確保ではいけないのか・・・

2面以上で正圧を確保しようとした場合、2つのパターンが考えられます。

- 連続した2面(以上)で確保のパターン

- 向かい合わせの面(2面に限る)で確保するパターン

1の場合、吸気ファンの設置されていない、連続した他の面で、逃げやすい場所から排気が行われます。

そういった場合、往々にしてすぐ隣り合わせた面からの排気になり、ケース内のエアフローが確保できなかったり、発熱体(90%以上が風が行きにくい場所になる)に外気を届けられなくなります。

2の場合は、向かい合わせですから、当然滞留する場所ができてしまう。

そして、ほとんどの場合、風が通りにくい、発熱体の付近が滞留してしまいます。

そういった場合、一番危険なのがVRM及び、メモリ(RAM)の一部となります。

これらにも水枕を設置することは可能ですが、その必要性に対しての費用が大きすぎます。

また、CPU・GPU・VRM・RAM全てを水冷にしようとすると、ポンプは1台では揚程が足りなくなります。

2台直列が有効ですが、吐出圧が高くなるため、ホースや継手からの水漏れが心配です。

2台並列にした場合、スペースの占有が大きくなりすぎます。

こういったことから、PCケースのエアフローを最適化し、水枕の数を減らすことがトータルで見て一番良いと思いました。

(あくまで、私の使用環境をベースに考えた場合)

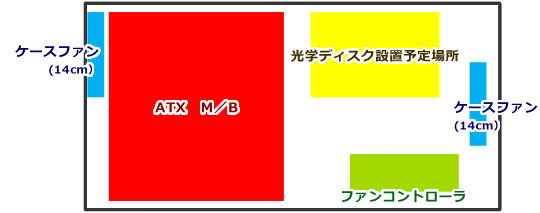

そこで、メッシュ面を5面から3面に減らし、エアフローを適正化しました。

これにより、エアフローが適正化されました。

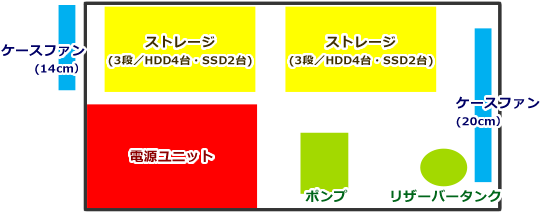

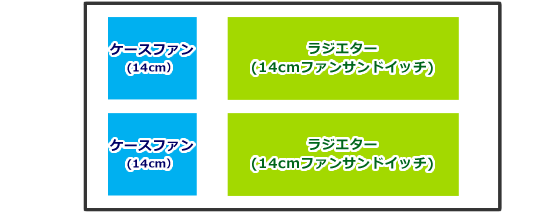

ちなみに、各部品の配置の見降ろし図は下記のとおり。

この状態で、背面のすべての通気口部から排気されている状態ができました。

自作PC人には定番のHWMonitorで全てのパーツの温度を常時確認しても、高負荷時でも問題ない温度に抑えられています。

そして、気になる騒音ですが、近接測定でも20dB付近を保っており、十分に静音PCと言える状態となっています。

いわゆる、自作PC、水冷PC業界の常識に捕らわれることなく、目的(性能・静音・耐久性)を達成できたのは、今の職業で得た知識や見解によるものではないかと、思えました。

そして、こういった考察をしながらトライアンドエラーを繰り返すうちに、PCがまるでミニミニなプラント(大げさ)の模型にも思え、普段は真剣にやっている仕事の内容を自分のパソコンで遊んでいるように思え、楽しくなってしまいました。

やはり、根っからのハード好きなようです。

ソフト面は・・・・順次勉強していきます。

電気系統に関しても、ハードは覚えましたが、ソフト面はまだまだ修行中です。

注:ケース内部ライティングは、イルミ目的ではなく、運行状況管理のための作業灯の役割です。

以下、主要パーツ簡易リスト

| M/B | ASUS Z97-PRO |

| CPU | i7 4790K(4.7GHz使用) |

| メモリ(RAM) | CFD W3U1600HQ CL11 8GB × 4 |

| GPU | GIGABYTE R9-270 |

| 電源 | CORSAIR RM-750 |

| HDD | 500GB × 3/2TB × 1 WD7200rpm |

| SSD | 256GB × 1 + 120GB × 1 (前者CFD CSSD 後者Crusial M4) |

| ケースファン | 200mm × 1 140mm × 5 ラジエター用として 140mm × 8 |

水冷PCは、日本ではあまり知られていない現状です。

この記事を閲覧いただき、水冷PCに関しての質問がある方は、業務外という設定でしたら可能な限りお答えいたしますのでお気軽にご連絡ください。

ただし、私自身も水冷PCの専門家ではありませんのでその点、ご留意願います。