大型のラインファンの整備

今回は大型のラインファンの分解整備です。

お馴染みのお客様から、異音がする機械があるから見に来て欲しいとの連絡があり、お伺いしました。

お客様:直接見には行けないんだけどね~

私:じゃ、じゃあ、来ても仕方なかったんじゃ……??

お客様:いやいや、まあ、まあ、モータは見れるからさっ

私:???

と、いった感じで現地へ。

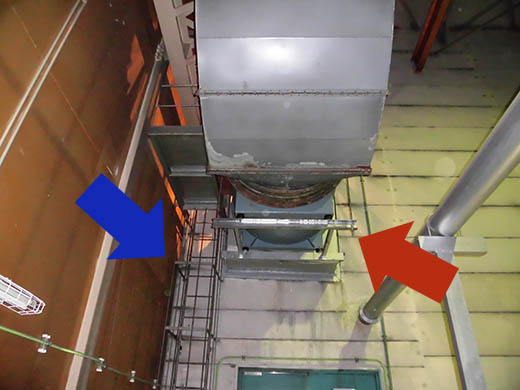

現状確認

赤矢印が対象機

青矢印がモータへ向かう梯子

床面から4mほどの高さに設置されているラインファンでした。

しかも、No.14なのでそれなりに大きいです。

(羽根車サイズ=No.1×150=2100mm)

いわゆるラインファンというと手で持ち運びしてジャバラのダクトを付けて吸排気するイメージが強いと思います。

そういったラインファンと比べると非常に大型です。

恐ろしい事に構造は手運びタイプとさして変わらないんです。

(サイズによってモータのみ上側に取り付けてありベルト駆動している)

私:ああ、コレですか!!

お客様:あ、知ってた??じゃぁ、話が早いね!!

どうする??異音はするんだけど場所が特定できないし、どうやってやる??

(たしかに上方で激しい異音を放っています)

私:まず、モータの場所に行きましょう。

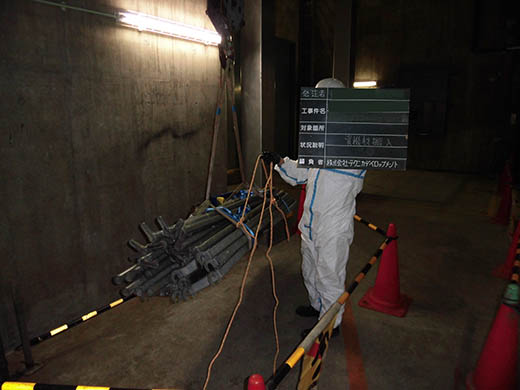

工事写真ですが、モータ設置状態をご確認いただけます。

床からは梯子を上っておよそ5mほどの高さに設置されています。

運転状態でしたので、モータの状態を聴診などで診断します。

お客様:どう??解る??ファンのベアリングの場所へは行けないからねぇ

(異音が大きすぎてモータからかファンからかが解らない状態です)

私:非常に危険なレベルの異音がしてますが、聴診ではモータからの異音はありますが、周囲に出ている異音はモータのものじゃないですね。

やはり、大きな異音はファンベアリングからでしょう。

お客様:そうか、じゃぁファンとモータのオーバーホールで頼みたいけどできるかな??部品はどこまで変える??

私:実は、5年ほど前にこの機器はウチで分解整備してるんです。

前回記録を確認しますが、この機器は毎回主軸交換しないと整備できないので、それでいきましょう。

数年前に担当の移動があったため、現在の担当者様はご存じなかったようで、過去実績があったことをご理解いただくことで、安心していただけました。

見積りを行い、承認が下りて作業開始です。

作業工程

作業足場が必要なのですが、ファンがある場所は4階なので場内のホイストをお借りして資機材の搬入です。

ファンが据付てある背後の壁の向こうはセットバックの外部になってます。

そこからファン内部へ入るため、外部に昇降用の足場を設置します。

内部に入るとこんな感じです。

ここは、人が立ってはいれるダクトサイズがあります。

羽根止ボルトを外した状態。

この後、ピストンを使って羽根車を引き抜きます。

ただし、羽根車はアルミ鋳物なので細心の注意が必要です。

羽根車を抜いた状態。

ここまでくれば、あとは特別なことはありません。

取り外した羽根車は羽根裏にスケールがたまっており、おそらくこれによってバランスが狂っていたのでしょう。

それが軸受に伝わり、軸受けが損傷して異音が発生していたようです。

全て外した状態。

手前の赤い部分は錆により内側に膨らんでいることにより羽根車の着脱に支障があるため、削った部分に錆止め塗装を施した状態です。

新旧の交換部品です。

新しい回転軸をセットした状態。

ベアリング位置や向こう側への人の出入りの問題で機内清掃は一度には行えなず、分解・組立・清掃は部分部分で交錯しながら進行する必要があります。

ようやく中心部分の清掃と補修塗装が完了です。

羽根車を取付けた状態。

補修塗装を終わらせればファン部分の施工は完了です。

モータも分解整備です。

ファンのベアリングはユニットごと交換なので問題ないのですが、モータの異音はブラケットのハウジングまで損傷していないかどうかが心配でした。

(聴診では問題ないハズ……と判断してました)

多少の摺動痕(フレッチングによる)は見られますが、ボアゲージで測定したところ、整備許容値まで0.02mm余裕があったため一安心です。

無事、組みあがりました。

異音以外の問題も解消

元々、機器の運転電流値が下がったとの報告があり、その部分もできれば解明してもらいたいと言われていました。

羽根裏にたまったスケールで説明できました。

羽根裏のへこんでいる部分にスケールが溜まっていたので、これによって翼が空気をかく量が減ったために仕事量が落ちて電流値が下がったようです。

今回の対応により、試運転時は過去の正常な数値に戻っていました。

今後も挑戦は続きます

今回は、過去履歴のある案件でしたが、当然初めての時があったわけで、設置方法や周囲の通路などの問題から頭をひねって整備方法を考えた経緯があります。

設置方法の都合上、通常の組み立て方をすると問題があるためです。

今後も手ごわい設置状態の機器に対峙することが何度も訪れると思いますが、ひるむことなく、常に挑んでいこうと思います。