IE3(トップランナー)モータについて

IE3(トップランナー)モータが義務付けられて来月で1年になりますが、このところIE3モータに起因する質問を、客先・元請・商社などからされる事が多くなったので、取り上げてみることにしました。

2015年の4月から、メーカーによるIE1(標準)モータ及びIE2(高効率)モータの製作・販売が禁止されました(一部適用外があります)。

これは、経済産業省により施行されたわけですが、基本的な理念としては日本のエネルギー政策の一環なことは周知の事実です。

「世界的に見ると、先進国の中で未だにIE1を使っていたのは日本くらい・・・」

という記述を読んだことがありますが、真偽のほどは調べていません。

「世界的にどうなのか」「これが善いことなのか」

これは、法律が施行されてしまっては、我々が考えても仕方ありません。

その論議は、政治家・学者・思想家(?)・哲学者(?)にお任せしましょう。

実際に機器と直面している人々は、目の前にある危機がある訳です。

さてさて、それでは、IE3モータとはなんぞや?!を、考えていきましょう。

IE3モータへの変更適用(義務付け)条件

そもそも、IE3規格が義務付けられたのは全てのモータではありません。

単一速度の三相かご形誘導電動機の効率クラス(IEコード)

と、いうモ規定がJIS規格:JIS C 4034-30 「回転電気機械 第30部」にあるそうです(著者未確認)。

(JIS規格=日本工業規格)

その基準を基に、下記要綱に全て当て嵌まるモータが省エネ法の対象モータです。

※解りやすいように、少し文面を変えています。

- 定格周波数または基底周波数が、50Hz±5%若しくは60Hz±5%のモータ

又は、その双方に共用のモータ- 単一速度のモータ 定格電圧が1000V以下のモータ

- 定格出力が0.75kw以上375kw以下のモータ

- 極数が2・4・6極のモータ

- 以下のどちらかに使用方法が該当する

- モータ電動機の発熱がサージングする時間以上に一定負荷で連続運転するモータ

- 電動機の発熱がサージングする時間より短い運転時間ではあるが、一定の負荷の運転時間と停止時間を1サイクルとし、1サイクル内での運転時間が80%以上のモータ

- 商用電源で駆動するモータ

色々と言ってますが、ほとんどの三相誘導モータが対象になりますね。

私が今までに出会った限りでの三相誘導モータ及び使用方法で考えると、想定として、常時可変速運行しているものだけかと思われます。

ただ、例外措置があって、下記のものに1つでも該当すれば規制から逃れられます。

| 項 | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 1 | 特殊絶縁 | 1・3 |

| 2 | デルタスター始動方式 | 1・3 |

| 3 | 船用モータ | 3 |

| 4 | 液中モータ | 1・2・3 |

| 5 | 防爆形モータ | 1・3 |

| 6 | ハイスリップモータ | 1・3 |

| 7 | ゲートモータ | 1・3 |

| 8 | キャンドモータ | 1・3 |

| 9 | 極低温環境下で使用するもの | 1・3 |

理由内訳

- 特殊な用途に使用されている

- 技術的な測定方法、評価方法が確立していない

- 市場での使用割合が極度に小さい

例外措置と言っても、内容をよく読むと、結局のところ精査することに問題があったり、開発・製作コストに極端に跳ね返るものが除外されるだけとしか見受けられません。

項4・8・9に関して言えば、温暖化対策がメインと思われますが、項1・5に関して言うと、エネルギーを作っているところに優遇?とも思えます。

また、項2のデルタスター始動……知りません(スターデルタなら、勿論認識してますが)

利点が全くないような気がします……

くやしくて、検索してみましたが、ヒットしませんでした……

ま、その辺の既に決まってしまった(施行されてしまった)規約に文句をつけても仕方ありません。

決まってしまった規約の中でやっていかなけれならない……という現実があります。

IE3モータの真実

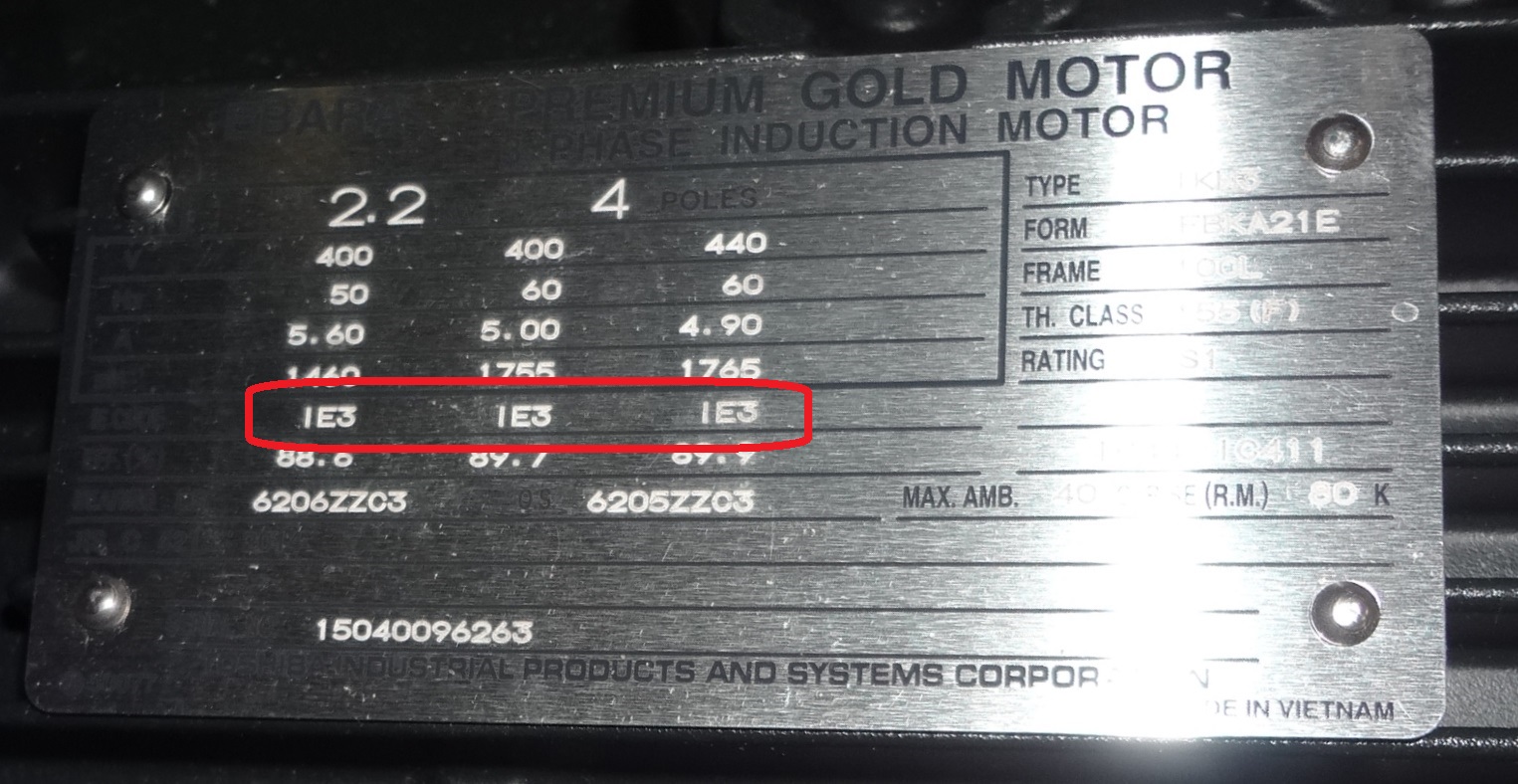

まず、「IE3モータ」という表現が三相かご形誘導電動機に適用される規格だというのはご理解いただけたと思います。

「何がどう、効率いいの?」

みなさん、漠然と思いますよね??

その答えは、スリップロスが少ない(=回転数が高い)です。

三相かご形誘導モータの動作原理は、磁界の渦による回転体の誘導です。

学生の頃に習った、「フレミングの法則」(電・磁・力)これです。

「右手」か「左手」か……という論議は今回は置いておきます。

かご形に巻き線を配置したステーターに三相電気を流し、磁界の渦を発生させてローターを誘導して回転を発生させている三相かご形誘導モータは、当然のことながらスリップロスがあります。

50Hzの交流電源とすると……

三相モータであれば、1分間に三相の極が50回変わってローターを誘導しています。

と、いうことは、三相ですから360°を3で割ると1相分は120°になります。

で、その三相が2相(2set)ある訳ですから……

2setある(進相角は半分)とすると、1相に1回電流が掛かって、次の電流が掛かる位置の角度は、120°÷2で、60°になります。

考え方の順序を変えて、計算式を立てるならば……

120×50÷2

となり、求められる数値は3000となります。

となれば、2極の三相誘導モータの回転数は1分間に3000回転となります。

ですが、これは地球上の慣性モーメント等の重量(今は質量(重量→重力加速度に変更された)ですね)をまったく加味していない。また、仕事をする相手(ファンやポンプ)の負荷を全く加味していないことになります。

慣性モーメントと、仕事をする相手の負荷を考えた場合、必ずスリップロスは発生するのです。

結果、仕事をしているモータで、1分間に3000回ってくれるモータは存在しません。

誘導モータには、「スリップロス」が必ずあるのです。

2.2kwで言えば、IE1で2830回転/minだったのが、IE3では2890回転/minと表記されていて、60回転/min増えています。

ここが、高効率たる由縁です。

スリップロスを減らす技術理論は残念ながら不勉強で解りませんが、なにせスリップロスを減らしている部分が「IE3」の超高効率モータの実態であり、実情です。

回転数が速いとエコ??

さてさて、「IE3モータは回転数が速いことが高効率」というのはご理解いただけたと思います。

しかし、省エネ法・エネルギー政策として推進しているのですから、当然「エコ」でなければなりませんが、「回転数が速い=エコ」これは間違いです。

例えば、モータだけを「IE3」に変えた場合を考えましょう。

仕事をする相手(ポンプなど)を今までよりも早い回転数で回そうとすれば、仕事量は増えます。

仕事量が増えたモータは、当然のことながら、電気をより消費します。

基本的にモータのみをIE3にしただけの場合、「増エネ」になってしまいます。

それどころか、場合によっては機器の運行が不可能になることもあります。

増えた電流値でブレーカーやサーマルプロテクタがトリップすることも十分あり得ます。

または、起動時の突入電力はどうしても理論上増えてしまうので、起動時にトリップする事もあります。

(サーマルプロテクタは関係しません)

モータというのは、繋がれる機器の仕事量によって、電流値が変動します。

「1.5kwのモータは、どんな機器に繋いでも、1.5kw(200Vなら7.5A)で動いている」……そうではないのです。

何故なら、モータはとにもかくにも、定格回転数まで上がろうと努力しているだけの機器であり、スリップロスも含まれながら、何処まで仕事量ができたかで消費電力が変動する機械だからです。

そこを加味したうえでの「定格」なのです。

正確には、1.5kw用とされる機器(ポンプなど)は、「1.5kwのモータを繋いだ時に最大で1.5w(200Vなら7.5A)しか仕事をしないように設計されている」……これが本当です。

(「200Vなら7.5A」は、スリップロスを度外視した単純計算です)

そして、今までの場合、「1.5kwのモータ」とは、「IE1」の定格回転数を基準に設計されています。

なので、「IE1」の定格回転数で最大1.5kw仕事ができる機器は、「IE3」の回転数で回すと、仕事量が増えてしまいます。

結果、「IE1」の回転数を想定して設計された機器は仕事量が増え、モータは消費電力が増えます。

ただ、「IE1」と「IE3」の回転数の差異は2倍や3倍になる訳ではないので、往々にして「何となく大丈夫」という結果になるのも事実です。

(ほとんどの機器が定格めいいっぱいまで達することなく運行しているため)

逆に、「何となく大丈夫」と、運行している機器も、「IE1」用の機器に「IE3」モータが繋がったことにより、省エネどころか「増エネ」に……つまり、電流値は増えます。

その増えた電流値が定格を超えるかどうか……

これは、設置状況に左右されるので定格を超えなかった場合、気付きにくいのです。

IE3モータ用の機器に繋いでいても、発生する事案としては、出力や機器設置状況によって、前にも触れた、起動時の突入電力での不具合が発生します。

突入電力は定格の「数倍」や「二乗」的な勢いになるので、その瞬間にELBがトリップすることがあります。

安定運行時の過電流ならば、対応策はある程度ありますが、起動時の突入電力となると、話が難しくなります。

これは、「モータ君」にはどうすることもできない内容です。

「モータ君」は、ただただ、定格回転数に達しようとしているだけなのですから。

制御盤全体の電力均衡が許すならば、「ELBの容量アップ」がとても有効です。

または、既存が直入れ起動ならば、「スターデルタ方式に変える」。

または、「リアクトル方式などに変える」。

なども有効です。

そして、起動時以降の継続運転時も出力を絞って構わないのであれば、インバータを入れ、「スロースターター」の設定をするのも有効です。

ただし、INVで回避した場合、INVに不具合があり、商用運転に切り替えた場合は有識者によるリスク回避が必要になることがありますので、専門家にご相談ください。

起動時だけの問題であれば、「スタート方式をリアクトル方式などに変える」のが有効です。

通常運行での問題であれば、「インバータ」が有効だったり、対処法は様々です。

IE1モータとの取付互換性

いろいろと、意見はありますが、基本的には規格が優先されます。

日本国内で流通されるモータには、「JIS」規格が適用されています。

それが、何を意味するのか……それは、「枠番」です。

枠番が同じであれば、「モータの取り付けボルトのピッチ」や、「モータの足裏の面からの主軸の軸芯の距離」、はたまた「前足のボルト穴から主軸先端の距離」も定義付けられます。

なので、枠番さえ合っていれば、取付互換性は確保できます。

そこで問題なのが、「取付互換性」と、「外形寸法」の違いです。

モータ背面に障害物がある場合、IE3モータに変更しようとした場合、障害物に当たってしまい、設置できないことが想定されます。

これは、得てして「IE1」よりも、「IE3」モータの方が外形寸法が大きいからです。

特に、全長が長くなるのがより顕著です。

また、「IE1」モータでは存在した飛沫防水型(解放型モータ)の設定が、「IE3」では存在しないため、飛沫防水型からIE3モータに交換する場合は非常に設置スペースが増大します。

なので、「IE1」の飛沫防水型モータから、「IE3」モータに変更しようとした場合、ただでさえ「IE1」より「IE3」の方が外形寸法が大きくなるのに、外旋ファンと外旋ファンカバーが追加されるので、この場合は感覚的には2~3kwくらい上のモータに乗せ換えるような感覚になります。

また、端子ボックスの設置場所がスライドしていることが多く、電源の来ている方向によっては端子箱まで電源が届かなくなる場合もあります。

まとめ

日本のエネルギー政策として国交省のお達しにより変更が義務付けられた「IE3」モータを、単純に「効率が高い」または「省エネ」というだけの見解では使用方法に間違いが発生してしまいます。

施行された法律は守らなくてはなりません。

せめて、各所に恩恵を与えられるように導入していただきたいと願っております。

是非とも、そういった分野に長けている有識者がいる専門業者を使い、対価費用を無駄にしないよう、この「悪法」とも「善法」とも、未だ判定しきれない混沌とした状態をきちんとした知識と施工で打破し、使用電力の低減を達成していただきたい。

そして、施行済みの法規制を「善法」であったと言えるよう、立ち向かっていただきたく思います。

※政治批判の意はありません。