特殊な要件の機械基礎再構築

今回は 前回(機器の更新に伴う機械基礎の再構築) に引き続き機械基礎の再構築ですが、少々変わった理由によるものです。

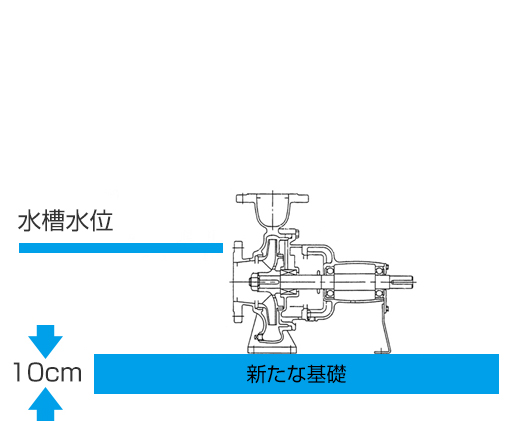

機器の更新に伴い、トラブルの発生率を下げる目的で機器の種類を変え、ポンプの設置高さを変更するのが目的です。

この選定自体は元請さんの発想ですが、こういった意味合いが理解でき、円滑に業務をこなせるということでご用命いただきました。

元々は自給タイプのポンプが設置されていましたが、ポンプの設置高さ(正確には吸込み芯の高さ)を20cm下げる事で自給式の必要性がなくなり、流し込みで使用できるという事が判明しました。

そこで、トラブルの原因の一つになりかねない自給式を排することになったようです。

今回は施工の工程の前に、「自給式よりもスタンダードポンプをお薦めする理由」からご紹介します。

スタンダードポンプとは「鋳鉄製の遠心ポンプ」を指し、特別な事情がない限りこちらを採用します。

自給式よりもスタンダードポンプをお薦めする理由

理由1:トラブル発生率の低下

さて、なぜ自給式ポンプでトラブルが発生するのかというと、内部に入っている内蔵逆止弁のせいです。

これは、どこのメーカーもほとんどが逆止弁の弁体をゴムで吊るしていることから発生します。

このゴム部が経年劣化でちぎれ、羽根車に吸い込まれてしまう事が多く見受けられます。

羽根車の吸込み部(マウスの内側)にちょうどカッポリと嵌ってしまうような状態ですので、完全に吸い込まれて羽根が再起不能になることはありませんが、吸い込まれた弁体を取り除かない限り、驚くほど大きな異音と共に流量・圧力が極端に低下した状況となります。

- 供給ポンプであった場合

- 供給量が全く足りなくなったり、揚程が全く足りなくなったりすることもあります。

- 循環ポンプであった場合

- そもそもの設計値をはるかに下回る循環量しか出なくなります。

もちろん、設置場所などの制約によりどうしても自給式が必要な場合はありますが、積極的に選択する理由はないのです。

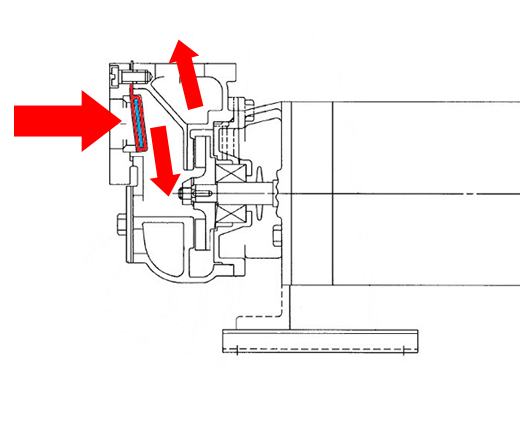

下の図は代表的な自給式ポンプの断面図です。

矢印が水の流れで、赤枠が内蔵逆止弁です。

内側の青い部分は鉄心で、鉄の自重で閉止しています。

赤枠の上部がゴムで吊っている部分となります。

そもそも遠心ポンプというのは、自身の能力として積極的に吸い込むことはできません。

遠心力により吹き飛ばした液体がケーシングで減速されて圧力となり、出ていくだけです。

同時に元々羽根車の中にあった液体が居なくなることで負圧が発生し、そこに満たされている液体が入ってくる状態です。

これは内燃機関の自然吸気エンジンと同じで、自ら積極的に吸い込むことができない状態です。

ただ、押込み圧を上げることで内燃機関における過給機付きエンジン(ターボやスーパーチャージャー付き)のような効能も発生します。

少々話がずれてしまいましたが、「満たされている液体」というのがポイントで、吸込み配管の口径を全て液体で満たさないと、次に入ってくるのが質量の低い気体となってしまうのです。

このとき、入ってくる空気の量が少なければキャビテーションと同じような状態になり、多ければ空運転状態になります。

そのため、自給ポンプは羽根車の芯よりも吸込み配管の芯を高くすることで、ケーシングをリザーバータンクのように使い、吸込み芯よりも低い位置からの吸上げ起動を可能にしています。

停止時には羽根車内部の負圧がなくなるので、内蔵逆止弁によりリザーバータンクであるケーシング内部の液体の逆流による流出を防ぎ、起動時の空運転を防いでいます。

「吸上げ」ではなく、「自給」と呼ぶのは「自ら液体を羽根車に供給できる」という意味合いだと、私は理解しています。

ところが、この内蔵逆止弁が劣化してくると悪さをします。

逆止能力が下がって空運転になってしまったり、先述のようにちぎれ落ちて吸い込まれてしまったりすることが多いのです。

理由2:コストと能力

自給式ポンプは、スタンダードポンプに比べるとコストは1割程度増し、能力は1割程度低くなります。

能力が低い原因は吸込み配管の芯が羽根車の芯に来ていないため、流体的に圧力損失が発生するためと考えられます。

ポンプの選定は必要な能力の2~3割程度高いものを選定するので、1割程度低くてもそれほど問題はないのですが、あえて自給式ポンプを選ぶことは非効率と言えます。

スタンダードポンプを採用しないケース

スタンダードである鋳鉄製の遠心ポンプ以外を選択するケースには、下記のようなものがあります。

- ポンプに流し込めない(ポンプよりも低い水位を吸い込みたい)場合

- 自給式

- 耐腐食性を求める場合(単純に水に対して以外に、薬品、炭酸を混ぜている、どうしてもキャビテーションが発生する使用方法など)

- ステンレス製(かつてはナイロンコートでしたが今はステンレスが主流)

- 高揚程を望む場合

- 多段式

- 高耐久を望む場合

- 2極(スタンダード)→4極→6極

- ※インバーターを入れるという選択肢もありますが、ポンプ単体で完結させる場合。

※インバーターを選択する場合は特に回転速度を状況に応じて可変させるという意味合いも含まれます。

このような特殊な事情がない場合、スタンダードなポンプを採用しています。

今回の施工工程

そこで、今回の案件です。

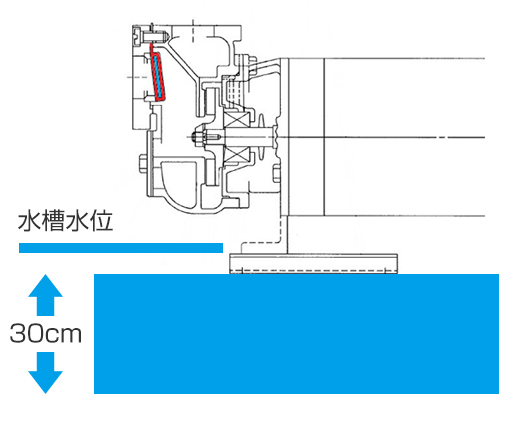

ポンプの設置高さを20cm下げて水面よりも低い位置にポンプを据えて、トラブル発生の確率が高い自給ポンプは止めてしまおうという事です。

ここからは基礎再構築の画像です。

ポンプ重量200㎏、防振架台重量350㎏のため、門冶具を使用します。

防振架台は当日の現場の都合により搬出経路が変更になり、搬出不能になったため、急遽その場で解体を余儀なくされました。

墨打ちをし、レーザーで確認しながらハツっていきます。

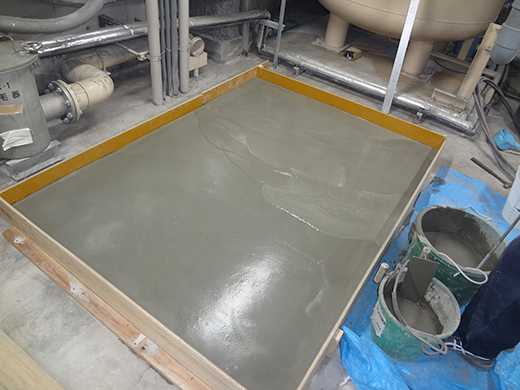

凹みのある基礎を真四角にしたいという事で、打ち増しをする場所は根荒らし(チッピング)します。

打ちしろが少ないため、簡易的な型枠で十分です。

また、打ちしろが少ない事と工期が短いため、乾燥が早くて強度の高いグラウト材を選定しました。

今回の案件は、ポンプの構造と性質を正しく理解し、同時に電気・配管・基礎工事ができることが重宝してもらえる案件でした。

お客様のニーズを正しく理解し、最短にて適切な対応ができたのではないかと思います。