ルーツ式ブロワーの分解整備

今回はルーツ式ブロワーの分解整備です。

風を送る装置の中で、「送風機」に対して高圧縮となるものが「ブロワー」と呼ばれます。

ブロワーの中でもルーツ式は内部圧縮はありません。

2葉式(繭型式)と呼ばれるものは古くから存在し、コンプレッション部と電動機が別々になっているため、発熱によるモータへのダメージがないという特徴があります。

ただし、送り出す空気が間欠的になる事も特徴の一つです。

脈動を減らすために後に3葉式や4葉式、ねじれ型の葉も作られています。

2~3葉式は比較的安価で、ルーツ式は強靭なために、吐出が間欠的になっても問題がない用途ではかなり普及しています。

私がよく遭遇する設置場所は、水処理施設での曝気用や撹拌用、温浴施設でのバイブラ(おふろの床からぶくぶくしてるもの)用としてのものが多いです。

間欠的とはいっても、1秒間に20回転以上回すのが通例で、2葉式では1回転で4回吐出するので流量を精密にコントロールする必要がなければ問題ありません。

車のスーパーチャージャーにもよく使われていました。

さて、弊社ではルーツ式ブロワーの場合は工場での整備となっております。

現地で行う会社もありますが、オイル洗いやタイミングの調整などに難があるため、工場整備とさせていただいております。

施工前

ロックして止まっているという話でしたので、ベルトカバーは外されていました。

ところが、モータは完全にガラガラ音が出ているものの、ロックはしていませんでした。

ブロワーも回転抵抗があるものの、ロックはしていない……ハテ?

スイッチを入れても動かなくなった=ロックと思われる方も多数いらっしゃいますので制御盤を確認すると、サーマルプロテクタとELB(漏電遮断器)の双方が落ちていました。

モータがだめかもしれない……。

モータの絶縁抵抗値を測ると、ほぼゼロでした。

「もしかしたらモータは再起不能かもしれません」と、告げて、分解して判断することとしました。

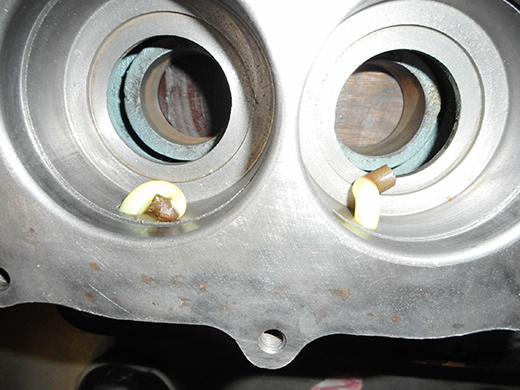

工場へ搬入し、モータを開けてみると、ステータ―に摺動懇(摺ったあと)が見られます。

これが発生すると封入グリスが無くなってしまう他、内部のボールが削れて鉄粉が飛び散ってしまいます。

そうなると、鉄粉が悪さをして絶縁はほぼゼロになり、コイル洗浄では復旧しません。

直すにはコイルの巻き替えが必要になります。

今回のモータは小さいため、コイルの巻き替え費用の方が購入費用を上回ってしまいます。

事実上、再起不能判定です。

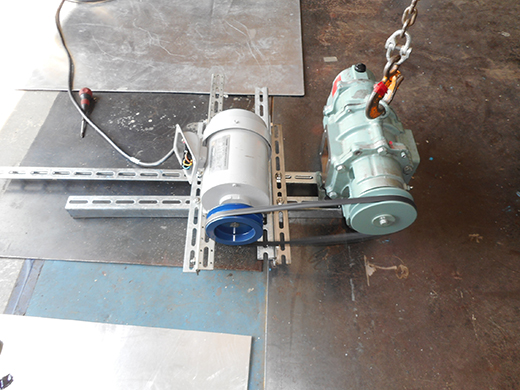

ただし、運がいいことに弊社にメーカー違いの同一枠番のモータの新古品がありまして、それで良ければ見積額の変動なく提供できるとお伝えしたところ、即OKをいただきました。

洗浄・部品交換

さて、ブロワーの分解に入ります。

ルーツ式ブロワーのタイミングギヤの潤滑オイルは粘度が高いため、洗浄液で完全に洗浄するのは難しく、そのため油で洗います。

他の各部もすべて洗浄・手入れを行い、ブロワーは各部に全く問題がない事を確認しました。

グリスの注入ニップル内部の古いグリスも押し出してから組み始めます。

これは、せっかく分解整備してもニップル内部に古いグリスが残ってしまい、次回グリスの増し打ちをしたときに古いグリスがベアリングに注入されてしまうのを防ぐためです。

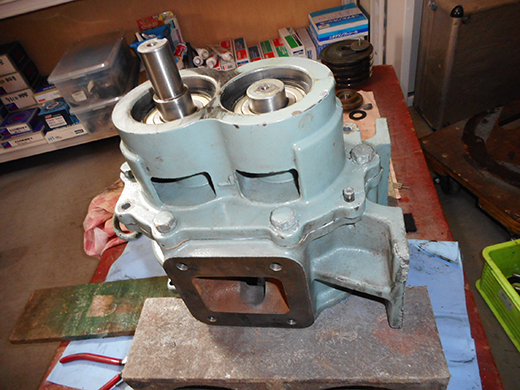

組立・試運転

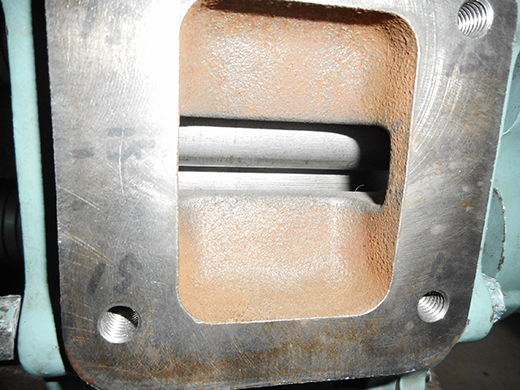

ここまで組んだ状態で、上下の軸の同期をとっているタイミングギヤの組み込みになります。

内部のそれぞれの葉同士が接触しない位置で同期させます。

このクリアランスはブロワーのサイズによっても違いますが、狭いものは0.1mm程度だったりします。

これが上手くいかないと電動機で起動したときに明らかな異音が発生したり、ひどいと噛み込んでロックしてしまいます。

工場での試運転確認

この後、外面塗装を行い、現地に据付て現地での試運転確認を行い、施工完了となります。

異音がした時点ですでに限界越え

現地試運転後にヒアリングしたところ、かなり前から異音がしていたものの、限界まで使おうと思ったとの事でした。

回転機械は動かなくなった時が限界点ではなく、異音がした時点で若干の限界超えをしているとご認識ください。

限界を超えての運転は思わぬダメージを与えてしまい、交換部品が非常に増えたり再起不能になるケースも多くございます。

ルーツブロワーの派生機種としてヘリカルブロワーなどもありますが、そちらも同様に施工可能です。

お気軽にご相談ください。