ポンプの不具合:第5回 制御系

前回、電気関連のお話になりましたので、そのまま更に突っ込んで制御系のお話になります。

制御系というと、かなり多くの方がとっつきにくさを感じるのではないでしょうか?

「電気は見えないから解らない」などの言葉をよく耳にします。

しかし、そう言ってしまったら私にも解りません!

また、ポンプの水路だってほとんどが不透明な配管ですので、そういった意味では水の流れも見えないのです。

ポンプの配管の圧力計や流量計が、電気に置き換えると電流計や電圧計のようなものです。

私自身、電検二種を持っているだけですし、その専門会社でもないので、専門家レベルではありません。

専門家でないと直せない事案が出たときは、協力会社の専門家を呼ぶことになります。

ですので、今回はほんの入り口のさわり・・・

ポンプが起動する電気回路的な仕組みをお話ししましょう。

気楽に行きましょう。

と、言いつつも初めにイヤな話です。

通常の制御盤はシーケンス回路によるシーケンス制御を使用しています。

ではシーケンス制御とはなんでしょう??

シーケンス制御(シーケンスせいぎょ、Sequential Control)とは「あらかじめ定められた 順序または手続きに従って制御の各段階を逐次進めていく制御」である。

ウィキペディアより抜粋

日本工業規格 (JIS)の旧規格 C0401 に定義されている。

そう言われて即時理解できる人は、少ないのではないかと思います。

そこで、言葉を分解して考えてみます。

シーケンスとは???

辞書を引くと

「連続(しているもの)」「一続き(のもの)」「順番」「並び」「配列」

と、出ます。

なるほど、なんとなくニュアンスは解りますね。

では、制御とは?

敢えて引いたことはないのですが、辞書を引いてみます。

機械・化学反応・電子回路などを目的の状態にするために適当な操作・調整をすること。

例:運転を自動に―するシステム

なるほど、こうなるとシーケンス制御という言葉の解説も雰囲気がつかめてきますね。

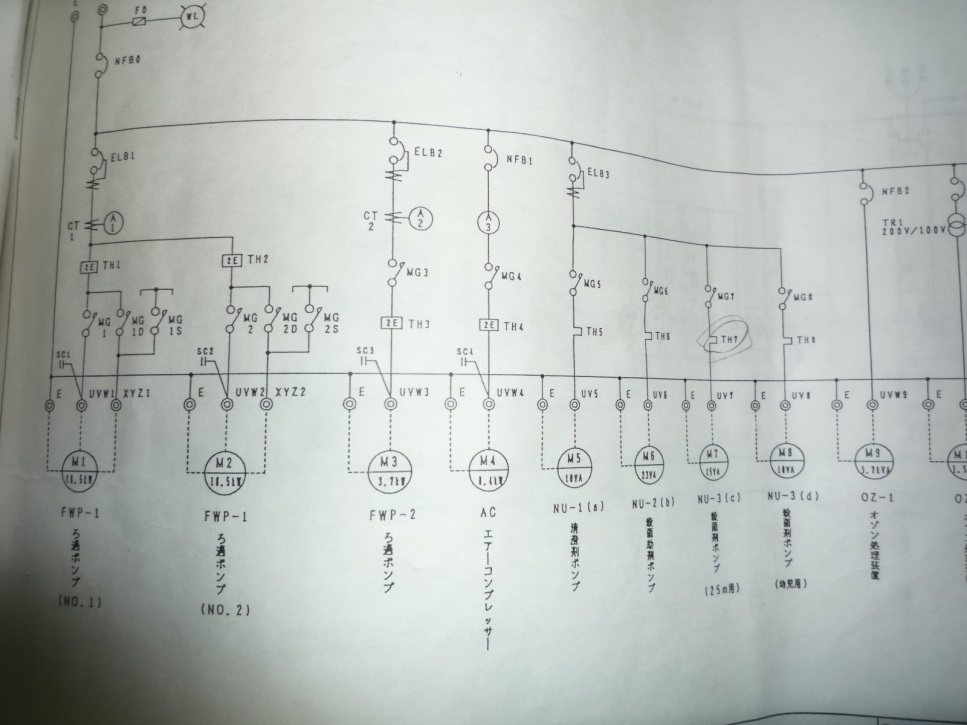

ところが、いきなり盤図(シーケンス図)を見ると・・・・

おそらく、電気が苦手な方は読む気にもならないでしょう。

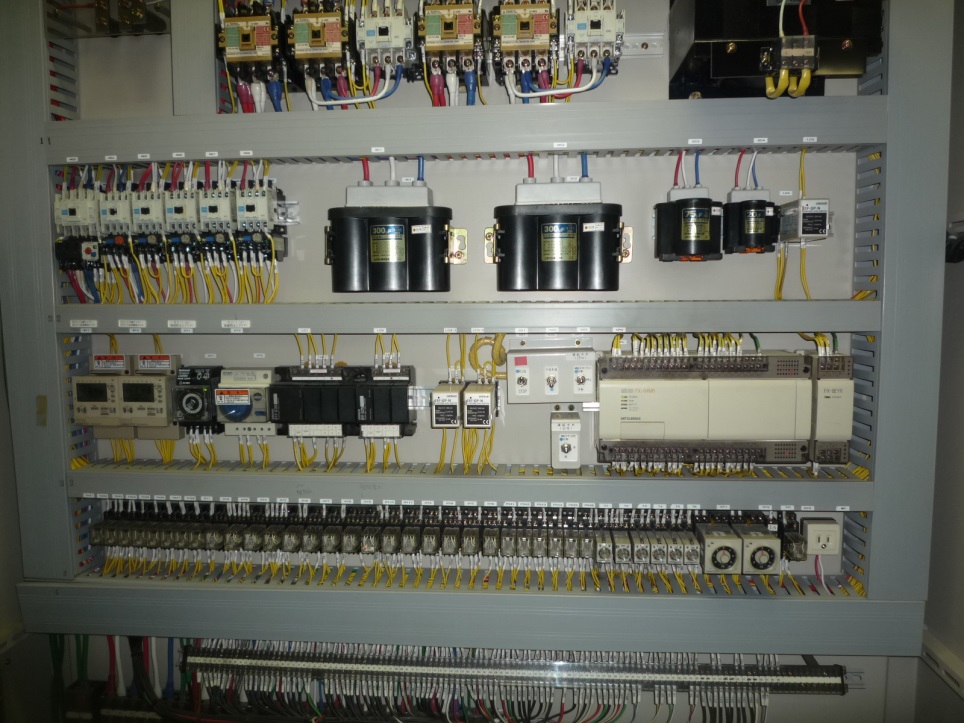

この対象の制御盤はこちらです。

極端に大きくもありませんし、機械室に出入りする方ならよく目にする規模の制御盤だと思います。

そこで、いったんシーケンス制御や制御盤ということを忘れて、単一のポンプの起動停止に関する事だけを考えてみましょう。

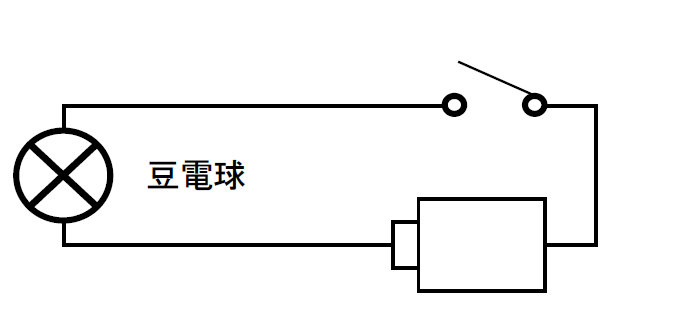

皆さんが必ず通っている道、小学生の理科の実験です。

電池・スイッチ・豆電球を使った回路を組む実験です。

スイッチを入れれば、当然豆電球は灯きますね。

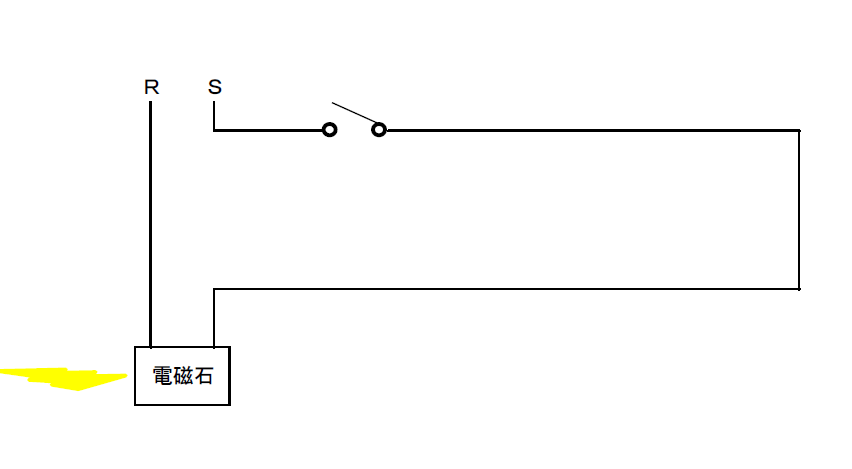

この豆電球を電磁石に、乾電池を交流電源に変えると……

こんな感じになり、スイッチを入れると電磁石で磁力が発生します。

この電磁石、実はマグネットスイッチの電磁石なんです。

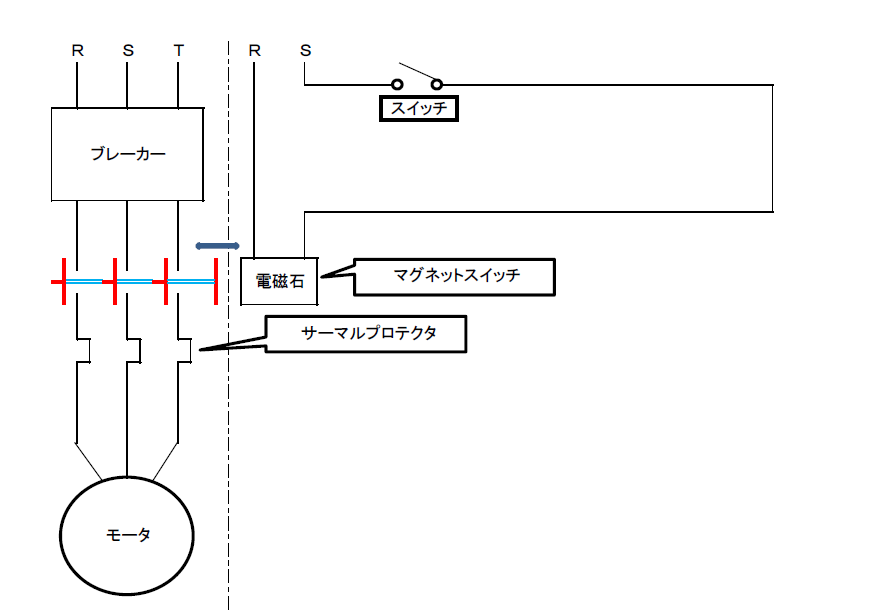

全体像を出すと……

回路図としてはおかしいですが、概念図としてとらえてください。

こうなります。

RSTは三相交流電源。

RSは単層交流電源です。

RST・RTには、常に電気が来ています。

マグネットスイッチの可動接点(赤色)は青色の絶縁体(プラスティック)でつながっています。

そこで、電磁石のスイッチを入れると、電磁石が磁力を発生し、接点につながっている電磁石側の金属プレートが引き寄せられ、各相の接点がつながります。

すると、RSTからモータまでがつながり、モータに電気が流れて起動するのです。

ここまでは、おそらく理解できると思います。

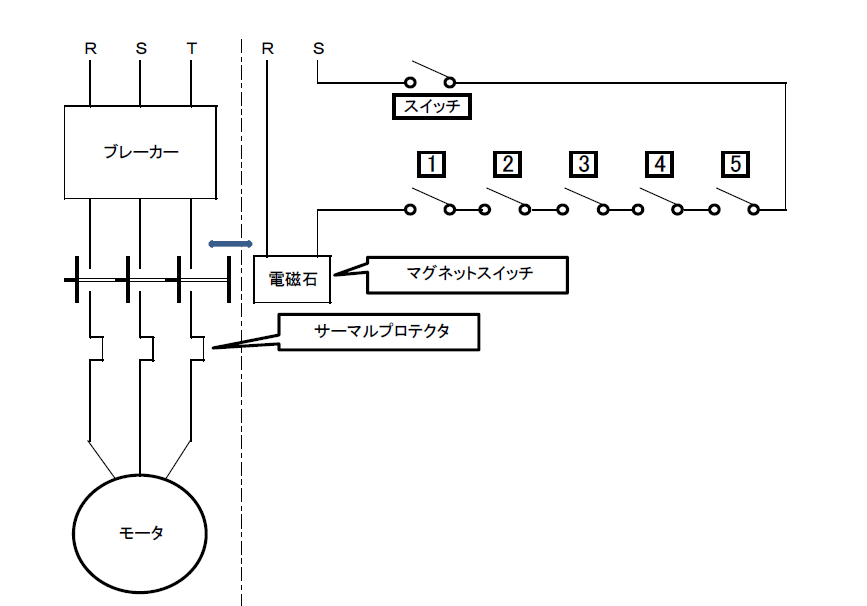

そして、この電磁石側の回路にスイッチをたくさんつけてみます。

初めからあったスイッチを制御盤の手元スイッチと考えてください。

そして、追加したスイッチは、人の手で入り切りする物とは違う、制御盤の中にある自動制御のスイッチです。

こうなると、初めからある手元スイッチだけをONにしても電磁石に電気は流れないため、RSTの動力回路はつながりません。

そこで、追加した各スイッチが下記条件でONになる様にします。

- 水槽水位が一定量以上である事

- 五方弁などが動作中ではない事

- 圧力が設定値以上ではない事

- インバータ⇔商用切り替えがある場合、「ポンプ断」にしてから一定時間以上経過している事

- 漏水センサーが発報していない事

※一般的な温浴施設を想定

などなど、内容は何でも可能ですし、基本的に順不同です。

これらのスイッチが全部入って、初めてモータが起動します。

また、これらの内容を「運転条件」と呼びます。

こういった、人間が直接操作する訳ではないスイッチが制御盤内にあり、全ての運転条件が揃って初めてモータが回ります。

- 今回の回路説明では常時オープン(NO/a接点)と物理スイッチのみの回路で解説していますが、実際は常時閉(NA/b接点)や電子的なスイッチなど使用されており、今回の解説のみで実際の制御が理解できるわけではありません。

- マグネットスイッチの解説は、簡単に考えられるよう若干デフォルメした解説となっています。

- 実際に回路を触る場合は、国家検定の免許(第二種電気工事士以上)が必要となります。

スイッチツマミを回すとき、既に運転条件が揃っていれば、即モータが回るので普段は意識する事はないかもしれませんが、内部ではこういったことをやっています。

ところが、スイッチを入れたときに運転条件が揃っていないとしたら、ポンプは起動しません。

そうなった時に「何故ポンプが回らないのか」を、探すにはこういったシステムをある程度理解していないと、原因の追及はできません。

いわゆるポンプ屋さんと言われる業者の中には、ポンプが起動しなくてもポンプ自体が正常であれば「ポンプは問題ありません」と、終わりにしてしまう業者もいるようです。

ポンプ専門家としては正しいのかもしれませんが、それではご依頼主の問題は解消されません。

ポンプを取り巻く環境を少しでも広く理解し、その知識をもって不具合の解消に努めるよう意識しています。

今回は、モータの起動停止に関わる部分のみ抜粋して単純化して解説していますが、盤図の中ではほんの数cmの幅で完結してしまうシーケンスです。

実際は、これら単独のシーケンスが重なり合い、組み合わされて成り立っています。

制御を読み取る第一歩、もしくは制御の考え方の第一歩としてとらえていただければ幸いです。

有識者の方からはご指摘など多い解説かもしれませんが、制御系に触れたことのない方がよりとっつきやすいように、デフォルメして解説している旨、ご承知おき願います。